大山麓で見つけた“日本三大奇祭”の1つ

蛸舞式神事のナゾに迫る

小さな社にに伝わるユニークな舞こそ

知る人ぞ知る「日本三大奇祭」の一つ!

日本最古の鬼伝説が残る伯耆町溝口エリア。

その一角、石鳥居を抜け200mほど歩いた鎮守の森にある「福岡神社」は、日本の国と神々を産んだとされる伊邪那岐命(いざなぎのみこと)の子、祭神・速玉男命(はやたまおのみこと)を祭る小さな社で、「たこさん」、「蛸大明神」として地元民に崇敬されています。

こちらの神社では、伯耆町が全国に誇る伝統行事があるのをご存じですか?

日本三大奇祭の一つ、その名も「蛸舞式神事」。

その昔、速玉男命が熊野灘(和歌山県)で遭難した際、大蛸に助けられ、無事吉備国(きびのくに)へと上陸。その後、この地を訪れたという故事にちなみ、このお祭りが行われてきました。

奇祭といわれる訳は、境内にある舞堂(まいどう)で、ふんどし一丁となった氏子たち(地元民)が、藁(わら)で作った蛸を掲げ持つ男を、神楽囃子(かぐらばやし)にあわせ幾度となく担ぎ上げ、藁の蛸の舞いを演じた後、丸梁(まるはり)に抱きついた主役の氏子を下から大勢で回転させるという世にも変わった神事であることから、昭和61年には鳥取県無形民俗文化財の指定を受けました。

| 蛸舞式神事 イベント概要 | |

|---|---|

| 日時 | 2008年10月19日(日) 祭典13:00すぎ〜 蛸舞式 15:00頃〜 |

| 場所 | 福岡神社 |

| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町福岡 |

| アクセス | 米子道溝口ICより県道45号線をとっとり花回廊方面へ、R181を右折江府方面へ、鬼守橋を二部方面へ。車で約20分 |

| お問い合わせ | 0859-62-0712 (伯耆町教育委員会 生涯学習室) |

〜蛸舞式神事 その終幕までの足跡〜

SCENE.1

神妙に儀式はスタート

大注連に込める祭神への想い

午後1時をまわる頃、神社本殿で秋季例祭の儀式が始まり、幅60cmのカラフルな凧をイメージ?した大注連(おおしめ)に祭神・速玉男命の御霊入れが行わます。

その後、首に白布を掛けてシルクの白ネクタイを締めた礼服姿の氏子たちが藁草履(わらぞうり)を履き、神饌(神への供え物)や御幣を携えて石段を下り、舞堂へ。

そして、舞堂(神楽殿)の中で神聖な「大注連神事」が始まります。

お神酒や御幣、榊などを供えた祭壇に向かって宮司が祝詞(のりと)を奏上し、お神楽の笛や太鼓が厳かに奏でられるなか、つり上げられた大注連の綱を神官が操り、祭神の御霊が乗り移った大注連が上下し、祭神の舞いが披露されていきます。

その光景は一種独特。

伝統の舞いにしばし酔いしれるひと時です。

SCENE.2

祭りは一気に「静」から「動」へ

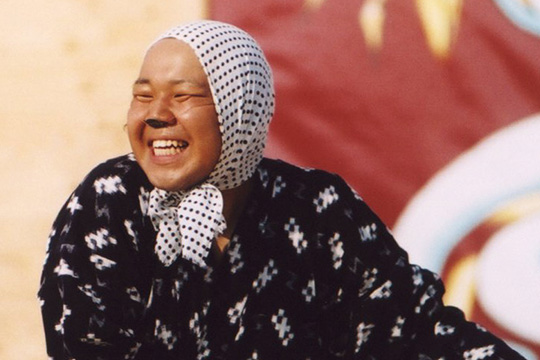

衣裳を脱ぎ捨て、激しく舞い踊る

午後3時頃、いよいよ「蛸舞式神事」がスタート。ふんどし一丁の氏子たちは板間で車座になり、藁でつくった蛸を持った男が中央に進み、神聖な神楽囃子が流れるなか、12人の氏子たちが押し合いながらその男を何度も担ぎ上げます。

藁の蛸を掲げ持った男は、立ったままの状態で、男たちに抱えられ、胴上げのように上下。蛸の足の8本にちなみ、8回天井に突き上げられ、そのたびに藁蛸は海中で舞っているかのように激しく揺れ動きます。

ちなみに、藁の蛸を持った男を担ぎ上げるのは“海が静まった”様子を表現し、反対に舞堂の中で押し合うのは、“海が荒れている”様子を表しているのだそうです。

SCENE.3

蛸のように丸梁に吸い付き

汗だくで回されること数十回転!

そして、真打ちの登場で、クライマックス「丸梁」へ。丸梁にまたがり、抱きついた蛸役の1人を、足役8人が丸梁のまわりを回転させるこの神事は、奇祭そのもの。一気に祭りはフィナーレへと向かいます。

神楽の笛と太鼓が厳かに鳴り響くなか、全員が「そーれ、そーれ」と掛け声を掛けながら、丸梁をぐるぐると回していきます。一度に8回転させ、この工程が何度も繰り返されるため、堂内は異常なほどの熱気に。

この神事は、祭神が大蛸に助けられたことに感謝して、その喜びを表現したもの。願主が梁のまわりを回るのは、蛸が船のへさきで航海の無事を喜ぶ様子を表していると言います。

SCENE.4

“服”を脱ぎ捨て、“福”が舞い降りる

これこそが「裸踊り」の醍醐味!

神事を無事終えた男たちの中からは、毎年「福男」が選ばれます。神官からは、全員に祭神が口にされた神饌のお神酒(おみき)が振る舞われ、お守り札などが贈呈。

わずか数時間の祭り絵巻。

まさに、これこそが伯耆町の“お宝”。小さな古社に語り継がれる偉大な祭りをぜひ一度目の前でご覧になってみませんか?

出雲観光ガイド

出雲観光ガイド

水の都松江 松江観光協会公式サイト

水の都松江 松江観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

米子観光ナビ

米子観光ナビ

南部町観光協会

南部町観光協会