2009年 1月8日 「小さな港町の偉大な伝統祭@美保関」

神話の舞台「島根半島」に美保関町。

その一角、片江や笠浦といった小さな漁師町では、新年早々の1月7日、古来より受け継がれる偉大な伝統祭が行われています。

片江とんど祭

笠浦 龍神祭(お七日さん)

今回は昨日行われたその様子をレポート。

港町に伝わるそのユニークな伝統祭。

ぜひみなさんもご覧の上、来年こそは現地へとお出かけください。

その一角、片江や笠浦といった小さな漁師町では、新年早々の1月7日、古来より受け継がれる偉大な伝統祭が行われています。

片江とんど祭

笠浦 龍神祭(お七日さん)

今回は昨日行われたその様子をレポート。

港町に伝わるそのユニークな伝統祭。

ぜひみなさんもご覧の上、来年こそは現地へとお出かけください。

●片江墨つけとんど祭

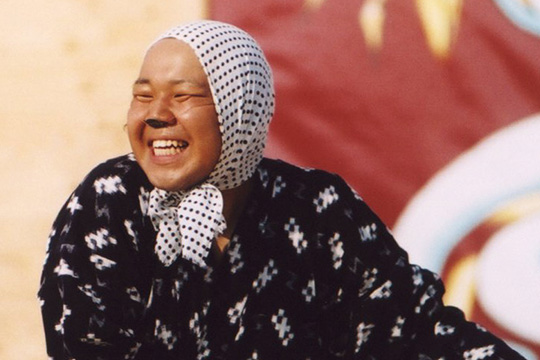

「あんた、顔が白いね〜」。

この町の女性が話しかけてきたかと思うといつの間にかスタッフの顔も真っ黒に。

これ、美保関町片江地区に今なお受け継がれる伝統行事「墨つけとんど祭」の1シーン。

背中に集落の文字「片」の文字が入ったおそろいの法被。

威勢のいいかけ声とともに元気な男衆が「チョーサダー チョーサダー」と2基の神輿を担ぎ町内を一周。その後ろを墨袋を持った女性たちが付き添い、道中で沿道の人たちの顔に墨を塗りつけていくのです。

墨を塗られた人は一年健康でいられるそうで、墨は多く付けば付くほど御利益があるとされているのだとか。

御輿を担いだ男衆は、最後厳冬の海へまっしぐら仲間達を次々と海に放り込み、お祭りのフィナーレを飾ります。

「あんた、顔が白いね〜」。

この町の女性が話しかけてきたかと思うといつの間にかスタッフの顔も真っ黒に。

これ、美保関町片江地区に今なお受け継がれる伝統行事「墨つけとんど祭」の1シーン。

背中に集落の文字「片」の文字が入ったおそろいの法被。

威勢のいいかけ声とともに元気な男衆が「チョーサダー チョーサダー」と2基の神輿を担ぎ町内を一周。その後ろを墨袋を持った女性たちが付き添い、道中で沿道の人たちの顔に墨を塗りつけていくのです。

墨を塗られた人は一年健康でいられるそうで、墨は多く付けば付くほど御利益があるとされているのだとか。

御輿を担いだ男衆は、最後厳冬の海へまっしぐら仲間達を次々と海に放り込み、お祭りのフィナーレを飾ります。

●笠浦 龍神祭(お七日さん)

港の中央、小さな小島にひっそりと立つ鳥居。

笠浦の竜神は、海の神、船の神として古来より崇められてきました。

笠浦 龍神祭は、そんな港町で暮らす海の男達の航海の安全と豊漁を祈って江戸時代末期から始まったと言われ、明治初期の頃、今ののような祭の形になったと伝えられています。

まず町内では、祭りで使われる龍宮船作り。

まず稲わらを束ね、それを凧糸で巻き、できあがった20本の束を、竹くぎで止め船の胴体部分を作っていきます。

できあがった船は長さ約1m。

奉納後、龍宮船を御輿にかつぎあげ、地元の男衆が地元に伝わる伝統歌を歌いながら町内をグルッと一周。家の軒先から見守る集落の家庭に今年の一年の安全、また「子孫繁栄」を祈願した独特の舞を披露しつつ、じっくりと賑やかに集落を巡っていくのです。

その後、龍宮船は大敷網船にのせられ、海へ。

海の上に、龍宮船を浮かべ港内を3回半旋回。

その後港へと戻り、地元の人たちに蜜柑などが賑やかに振る舞われます。

港の中央、小さな小島にひっそりと立つ鳥居。

笠浦の竜神は、海の神、船の神として古来より崇められてきました。

笠浦 龍神祭は、そんな港町で暮らす海の男達の航海の安全と豊漁を祈って江戸時代末期から始まったと言われ、明治初期の頃、今ののような祭の形になったと伝えられています。

まず町内では、祭りで使われる龍宮船作り。

まず稲わらを束ね、それを凧糸で巻き、できあがった20本の束を、竹くぎで止め船の胴体部分を作っていきます。

できあがった船は長さ約1m。

奉納後、龍宮船を御輿にかつぎあげ、地元の男衆が地元に伝わる伝統歌を歌いながら町内をグルッと一周。家の軒先から見守る集落の家庭に今年の一年の安全、また「子孫繁栄」を祈願した独特の舞を披露しつつ、じっくりと賑やかに集落を巡っていくのです。

その後、龍宮船は大敷網船にのせられ、海へ。

海の上に、龍宮船を浮かべ港内を3回半旋回。

その後港へと戻り、地元の人たちに蜜柑などが賑やかに振る舞われます。

出雲観光ガイド

出雲観光ガイド

水の都松江 松江観光協会公式サイト

水の都松江 松江観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

米子観光ナビ

米子観光ナビ

南部町観光協会

南部町観光協会