猪目洞窟(いのめどうくつ)

◆ミステリアス総合評価 ★★★

| 神秘性 | ★★★ |

| 歴史性 | ★★★ |

| 畏怖性 | ★★★★ |

| 癒し性 | ★★ |

| アプローチ難易性 | ★★★ |

◆ REPORT

連日天気が続いていたが、この日はどんよりしていて風が強い。猪目洞窟へ続く日本海は荒れていた。平田町の海岸にこのような洞窟があるとは知らず、前情報ではかなり恐そうな所である。海から吹く強風、荒波・・・もしかして、洞窟は今日の取材を歓迎してないのかも・・・。しかし、人に言わせれば冬の日本海だから荒れているのは当たり前だ!と。どうも恐怖心が先に立っているようだ。海岸線の岸壁の道を車で走る。「この先行き止まり」とか「落石注意」だとか「倒木注意」という看板が幾度も目に付く。たしかにゴツゴツした石が道のあちこちにあり、この強風でいつ車に落ちてくるのか分からない。当たるも「運」と思って先を急いだ。

猪目町という看板が見えてホッとしたのはつかの間、細い路地を通ると土壁が崩れ落ちそうな屏や蔵が見える、町全体が昭和初期のころにタイムスリップしたようで、しかも廃れている印象を受ける。夏は海水浴客で賑わう町だそうだがそう感じるのは、このよどんだ空とザバーンとものすごい音がする波のせいなのだろうか。

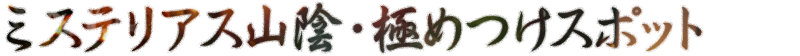

さて、猪目洞窟を探すのだが見当たらない。加賀の潜戸のように船で行くのか、また海辺を歩いて行くところなのか?・・・だとしたらこの高波では無理である。それでもと思いもう少し車を走らせた。次の町へ向かおうとするトンネルの手前にその洞窟はあった。まさか道路の脇にあるとは意外で、自然のもとある姿からすると道路の方が取って着けた感じになっている。さて、恐る恐る洞窟に下りてみることにした。

ここは昭和23年に漁船の船置き場として拡張工事をした際、堆積土を取り除いたときに発見された洞窟で、その堆積土から遺物が発見された。弥生時代から古墳時代にかけての人骨が十数体。腕には貝和がはめられ、稲籾入りの須恵器などの副葬品が埋められていたそうだ。また古代の生活が分かる木器、貝類、獣骨、灰なども見つかっている。その遺物は現在出雲市大社町の公民館に保管されている。1700年前の女性の白骨が状態よく残っているらしいので興味のある人は是非・・・。

洞窟は幅30m、奥行きは30m。奥へ行くと天井が低くなってくる。今は船着場になっていて、雑然としており「本当にここが黄泉の穴?!」と思うくらいの扱いぶりである。洞窟には小さな祠がポツンとあり、その先は狭く暗くなっていて、奥をのぞくなどとても恐くてできそうもない。奥からはポツ…ポツ…と水が滴る音もする。もう少し中へ行くと闇に吸い込まれそうで、帰れなくなる気がした。

古代人は何を思ってここを「黄泉の入り口」と言ったのか。現代のように情報の氾濫もなくただ天と地の狭間で生きていた時代である。昔も今も解明できない「黄泉」。その不可思議は1700年の年月を経て、人が宇宙で暮らそうという時代を迎えてもまったく変わらず、同じであること・・・、それをこの小さな洞窟が思い知らせる。

洞窟を出て見上げると石の断層が見事である。やわらかいグリーン色がきれいで、その自然の美を見ていると、さっきまでの恐怖心がふっと和らいだ。

猪目町という看板が見えてホッとしたのはつかの間、細い路地を通ると土壁が崩れ落ちそうな屏や蔵が見える、町全体が昭和初期のころにタイムスリップしたようで、しかも廃れている印象を受ける。夏は海水浴客で賑わう町だそうだがそう感じるのは、このよどんだ空とザバーンとものすごい音がする波のせいなのだろうか。

さて、猪目洞窟を探すのだが見当たらない。加賀の潜戸のように船で行くのか、また海辺を歩いて行くところなのか?・・・だとしたらこの高波では無理である。それでもと思いもう少し車を走らせた。次の町へ向かおうとするトンネルの手前にその洞窟はあった。まさか道路の脇にあるとは意外で、自然のもとある姿からすると道路の方が取って着けた感じになっている。さて、恐る恐る洞窟に下りてみることにした。

〜いざ!黄泉の国の入り口へ〜

猪目洞窟は出雲国風土記に「夢にこの磯の窟の辺に至れば、必ず死ぬ。故、俗人古より今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴と名づくるなり」と書かれ、夢で猪目洞窟を見た者は必ず死ぬ、ここは黄泉の穴であると記されている。また伊邪那美命(イザナミノミコト)が、死んだ伊邪那岐命(イザナギノミコト)を迎え行った黄泉の国の入り口であるとも言我、東出雲町の「黄泉比良坂(よもつひらさか)」と同じ伝承があって、どちらが本当か?という謎はもとより、このような話しがあちこちに残されている、それ自体が「ミステリアス山陰」たる所以だと言える。一説によればこの洞窟は鷺浦にある巨大洞窟に通じていて、昔は海水の満ち干や荒れ具合によって洞窟が見え隠れしていたのではないかといわれている。どちらにしても、おいそれとは近寄りがたいところである。ここは昭和23年に漁船の船置き場として拡張工事をした際、堆積土を取り除いたときに発見された洞窟で、その堆積土から遺物が発見された。弥生時代から古墳時代にかけての人骨が十数体。腕には貝和がはめられ、稲籾入りの須恵器などの副葬品が埋められていたそうだ。また古代の生活が分かる木器、貝類、獣骨、灰なども見つかっている。その遺物は現在出雲市大社町の公民館に保管されている。1700年前の女性の白骨が状態よく残っているらしいので興味のある人は是非・・・。

洞窟は幅30m、奥行きは30m。奥へ行くと天井が低くなってくる。今は船着場になっていて、雑然としており「本当にここが黄泉の穴?!」と思うくらいの扱いぶりである。洞窟には小さな祠がポツンとあり、その先は狭く暗くなっていて、奥をのぞくなどとても恐くてできそうもない。奥からはポツ…ポツ…と水が滴る音もする。もう少し中へ行くと闇に吸い込まれそうで、帰れなくなる気がした。

古代人は何を思ってここを「黄泉の入り口」と言ったのか。現代のように情報の氾濫もなくただ天と地の狭間で生きていた時代である。昔も今も解明できない「黄泉」。その不可思議は1700年の年月を経て、人が宇宙で暮らそうという時代を迎えてもまったく変わらず、同じであること・・・、それをこの小さな洞窟が思い知らせる。

洞窟を出て見上げると石の断層が見事である。やわらかいグリーン色がきれいで、その自然の美を見ていると、さっきまでの恐怖心がふっと和らいだ。

| お問い合わせ先 | |

|---|---|

| 所在地 | 出雲市猪目町1338 |

| アクセス | JR出雲駅より一畑電鉄で雲州平田駅下車、バス、車で20分 |

出雲観光ガイド

出雲観光ガイド

水の都松江 松江観光協会公式サイト

水の都松江 松江観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

米子観光ナビ

米子観光ナビ

南部町観光協会

南部町観光協会

古代の白骨や遺物も発見され、古代の神秘が漂う。