わずか3分で学べる

安来節・どじょうすくい踊りの歴史

船乗りが口ずさむ故郷の民謡がその起源

江戸期に登場した一人の女性が安来節を世界の舞台へ

安来節の原形といわれる「七七七五調の節」は、元禄時代(1688〜1704の頃)、安来地方の自然と素朴な人情の中で培われ、歌われていたといわれています。

江戸後期の天保年間(1830〜1844)の頃になると、船による交流が盛んになり、北前船が出入りする安来港は、米や鉄の積み出し港として栄え、安来節も船頭たちに歌われていた諸国の民謡の影響を受け、徐々に成長。特に、当時「おさん」という芸妓が創作したといわれる「さんこ節」が安来節とよく似た節回しだったと伝えられています。

そして大正時代になると、「渡部お糸」(当市の名誉市民)という芸達者な女性が、三味線の名人「富田徳之助」と共に一座を組み、全国巡業回った際、行く先々で大好評を博し、その結果として一介の地方民謡だった安来節を全国区の地位にまで押し上げる原動力に。

ついには、当時の芸能人の憧れの的であった東京鈴本亭の舞台に立ち、大衆芸を芸術の域にまで高めたのです。

お糸一座の活躍は止まるところを知らず、東京・大阪に安来節の上演専門館まで誕生させたかと思えば、朝鮮半島・台湾・中国東北地方にまで遠征。日本だけではなくアジア各国にも安来節を広めていったのです。

安来節に華を添えるコミカルな舞は

酒盛りでのほろ酔いが生んだ偶然の奇跡

この安来節と共に生きてきたのがお馴染みの「どじょうすくい踊り」。

「あら、えっさっさ〜」の掛け声とともに始まるこの踊りの由来は、江戸時代末期にまで遡ります。

いつの時代でも「飲ン兵衛」というものが居り、安来の郷でもご多分に漏れず、ドブロク徳利を後生大事に抱えた「飲ン兵衛」達が、近くの小川で捕ってきた泥鰌を肴にいつもの酒盛りを始めた時、ほろ酔い気分も手伝ってか、その泥鰌を掬う仕草を安来節に合わせて即興的に踊ったのがその始まり。

初めは、野良着姿のやぼったい踊りでしたが、長い歳月を経てリズミカルに形作られ、お糸一座の活躍とも相まって次第に大衆の生活(宴席とも言う)とも融合。今では「安来節」と言えば「どじょうすくい」を連想されるくらい、切っても切れない、一心同体のコンビになっています。

全国にその名を知られ多くの方々に親しまれている「安来節」。

それは、安来の人々が育んできた暮らしの唄であり、現在の安来市にその軽快なリズムが流れるとき、米や砂鉄の積み出し港として賑わった往時の佇まいを偲ぶことができます。

★男女で踊り方が違う どじょうすくい踊りの秘密★

えっ、どじょうすくい踊りって男女で踊り方が違うんだ!そう、各パートがあり、微妙に踊りが違うのも安来節のコミカルなところ。ぜひ覚えてみて下さい。

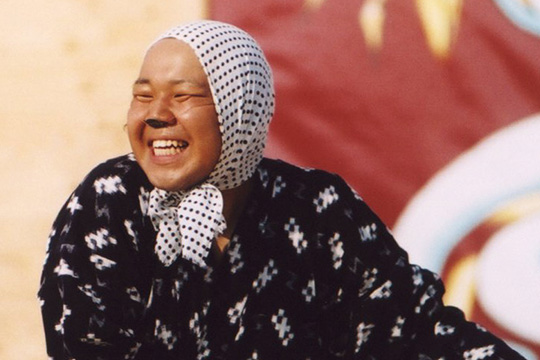

◆どじょうすくい男踊り

小川でドジョウをすくう様子を表現した「どじょうすくい踊り」。踊り手は豆絞りの手ぬぐいを頭に、腰にはドジョウを入れるビクを付け、ザルを頭に乗せ、腰を振りながら登場。正面を向いてにっこりした顔には鼻に銭が・・・。鼻に銭をつけるのは、農民が殿様に納める野菜を食べてしまい侍に鼻をそがれたからという言い伝えも。ユーモアと人情味が特長です。

◆どじょうすくい女踊り

女踊りは姉さんかぶりに小ぶりのザルを手に持ち、二人一組でどじょうすくいの所作を舞踊的に踊ります。歌の終わりには、一人は立ち姿で男とし、もう一人はしゃがんで女とし、決めるのがキメのポーズ。

◆銭太鼓

竹筒の中に穴のあいた銭を入れた銭太鼓は日本民族楽器の一種。ジャグリングのように回したり、打ち付けたりして、銭のリズミカルな音と技で「安来節」を華やかに演出する名脇役です。

もっとディープに安来節

伝統の舞を動画にて観たい方は「安来市観光ページ」へ

現代風にアレンジした「安来節パラパラ」も必見です!

出雲観光ガイド

出雲観光ガイド

水の都松江 松江観光協会公式サイト

水の都松江 松江観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

安来市観光協会公式サイト

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

さかなと鬼太郎のまち 境港市観光ガイド

米子観光ナビ

米子観光ナビ

南部町観光協会

南部町観光協会